426个老人拼死守护!这个快倒闭的网站,装着这群老人最后尊严

在人声鼎沸的网络世界,所有人都在拥抱年轻人,却有一家网站,用户的平均年龄是71岁,连网站运营的志愿者也是老人,84岁双耳失聪的老人负责博文推荐,美术编辑有82岁,组织线下沙龙的老人年轻点,70整。

这家名为老小孩的网站,诞生于互联网初兴的2000年,从互联网的语境,这也是一个“老人”了。当同时期成长起来的互联网公司,赢得风投,成功上市,老小孩网却和它陪伴的老人一起,安静的存活在时代的边缘。

在老小孩网,老人比年轻人更依赖网络。他们在网站上开通博客,写下一个普通老人最具体的生活,关于养老、照护、治病,关于孤独和碎碎点点的欢乐时光。他们也在这里写下自己的人生故事,回首过往,追忆遗憾,那都是曾经活过,现在依然活着的证明。天南海北的老人们由此相知相识,成为朋友、甚或结为夫妻,以相互陪伴的形式,共同对抗衰老。即使衰老不可避免,打开老小孩网,你就知道,他们也要有尊严地老去。

这是关于一群边缘的老人,和一个边缘的网站的故事。

作者 | 陈媛媛

编辑 | 张瑞

摄影 | 迟拉佻

出品 | 腾讯新闻 谷雨工作室

梦醒了

79岁的范仁佐回到了退休单位商务印书馆上班。为了报答单位愿意接纳高龄的他,他决定一分工资也不要,义务上班,还把自己家珍藏的图书和纪念品全部捐赠出来。他的手也不抖了,挥笔疾书“书店重新开张”的大标语,张贴在书店的外墙。范仁佐在商务印书馆上海办事处工作了三十年,一手好字是他这辈子最得意的本领。

一切准备就绪,他环顾四周,纳闷怎么一本书都没有。这时,梦醒了。

于是一切回归日常,他开始为80岁的妻子测量血压。他的手难以自抑地颤抖,写下血压和心率值时,他需要用左手稳住右手的手肘。退休后没多久,他就开始手抖。这两年去银行办事签名,他只能让老伴陪同代为签字。

人到暮年,疾病成为生活的一部分。他身高180,但膝盖已经退行性病变,而双眼黄斑变性,右眼几乎失明,打字全靠左眼。过去他喜欢饭前小酌一杯,一次喝酒时,他的牙齿碰到排骨被崩掉半颗。

范仁佐的右眼视力几近消失

他能走能动,但社会对老年人并没有想象中友好。有一次,范仁佐搭车到市中心为老伴配便秘中药汤剂。回家路上,他见一辆公交车即将到站,赶紧追了过去。他从后门上车,正准备走到前门处刷卡付费,结果驾驶员一顿呵斥:“看你歪歪几几,算了不要付费了。”

他硬是付了钱,才坐到了位子上。一路上,想到驾驶员的那番话,心里越发酸楚。

范仁佐还得照顾妻子。十几年前,他的妻子发生车祸导致颅内出血、三根肋骨断裂,患上外伤性癫痫,每天家中买菜做饭都由他一手包办。为了抚平妻子因车祸遗留的内心创伤,平日里,哪怕他到楼下取报纸、倒垃圾,都会告知妻子。

范仁佐在写博客,他的妻子在织毛衣

子女有了自己的家庭,但他依然“搜肠刮肚”为他们改善伙食。担心儿子一家吃外面的食物不卫生,每个工作日的早上,他六点不到就起床去菜市场买菜,做一荤一素一汤。他以打仗般的速度完成,带着饭盒坐在公交车站的座椅上,等儿子上班经过时捎上。后来,儿子换了工作,和他的住处不顺路,他改成为儿子一家准备晚饭,再骑电动车送到儿子家。

他同样牵挂女儿。有段时间,女儿太忙了,两周没见面,他打电话给女儿说,如果实在没时间,他和老伴前往他们家或者到女儿任教的学校去看望。然而,女儿答复说:实在太忙,不便打扰。

我只能把一颗思念的心隐藏在心里。

他把自己的心事在键盘上一字一字敲下——

自从妻子出院后……说话前言不搭后语,反复唠叨,思想意识一时清楚一时糊涂,至于对事情的回忆就困难了。

现在的一些动作也叫我心惊肉跳:前些天,她在整理儿子的东西时,不小心将蛋卷落在地上。她像在地上乞讨的人一样跪在地上,不仅将蛋卷捡起吃了,而且将碎屑用手拢起来放在嘴里。我看见后马上制止并从她的嘴里抠出。她说我态度为什么这样凶?

现在,我的身体非常疲惫,神经紧张。晚上睡觉非常不好,有时竟一夜无眠。

老人可能比年轻人更依赖网络

范仁佐每天写博客的网站叫老小孩网。

“老小老小,越老越小。”老年人与新潮的互联网似乎天生就是一对反义词,但是中国的俗语又赋予了一点微妙的契合——像范仁佐这样的老人就多次尝试过“年轻人生活”,有一次他计划品尝一番“珍珠奶茶”的味道。老伴欣然应允,他一人买了一杯,结果半小时后,老伴的血压飙升到190mmHg/90mmHg。

他哭笑不得,在博客里写下:“喝下去的是甜甜的滋味,得到的是高高的血压。”

老小孩网创办于2000年8月,当时国内互联网市场已经初具规模,新浪、网易、搜狐三大门户网站在美国纳斯达克挂牌上市。所有人都在拥抱年轻人,但老小孩网却是国内第一家以老年人为主要服务对象的社区型网站。它诞生在上海并非偶然,1979年,上海成为中国最早步入老龄化社会的城市。上海市民政局官网显示,截至2023年底,上海全市户籍60岁以上老年人口达到568.05万人,占户籍总人口的37.4%,而80岁及以上高龄老年人口就有81.64万人。

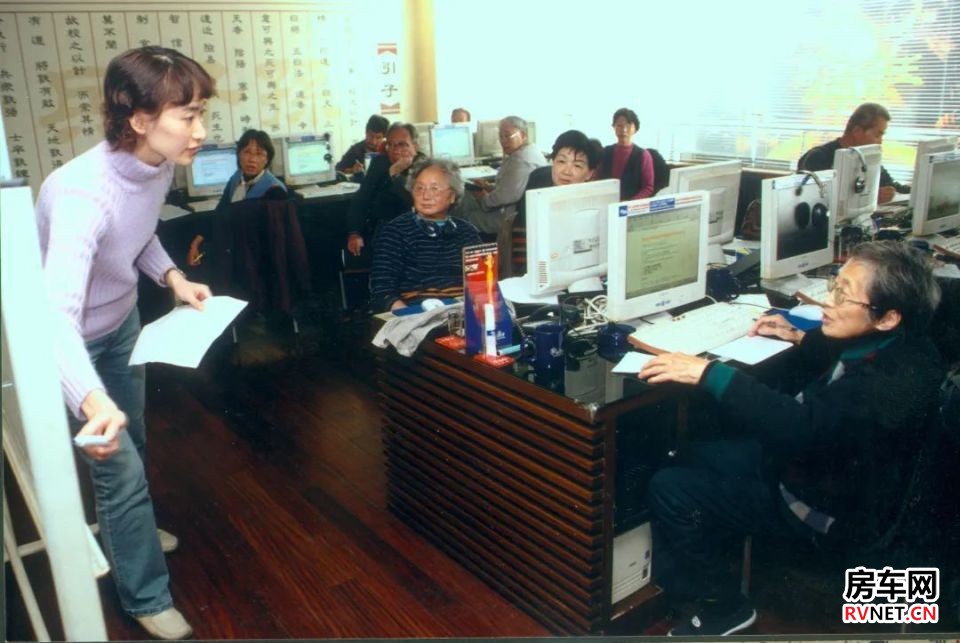

刚创建的老小孩网要先开设老年人电脑培训班,教他们上网——最早一批用户来自上海市老科技工作者协会,他们是从教育或者科技行业退休的老人,普遍受教育程度较高,经济条件也较好。随着互联网越来越普及,大概从2006年开始,网站的成员才转变为以普通的工薪阶层为主体。

年轻志愿者在给老人上课

网站创始人之一,吴含章的父亲当年就是第一批授课讲师。吴含章告诉我,当时市面上没有专门供老年人学习的教材,只有供年轻人备考的教辅书。他的父亲退休前是高级工程师,退休后自学了电脑,他根据老年人的学习特质,编写了讲义。比如,年轻人习惯用快捷键复制粘贴,但是老年人的手速跟不上,就要将动作分解教学。他的父亲是老小孩网第一批用户,也是授课最多的老师,这成为了他晚年最骄傲的事。直到2007年,因为心肌梗塞,吴含章的父亲倒在给老人上课的讲台上。

“从过去到现在老人都是有创造力的。”吴含章说,这是他从父亲身上体会到的,他们害怕的是空虚的晚年。

打开如今的“老小孩”网,像是滑入一个古早的网络世界,网页设计停留在21世纪初。吴含章倒是有过改版创新的想法,但哪怕是稍微美化、优化一下网页,都可能会引起老人很大的意见,“你改了,老人就不认识,他就找不到了。”——年轻人很难想象,老人们将如何使用网站分解成一个个步骤,记在笔记本上。网站版面发生一点点的变化,笔记就可能作废,他们就需要从头学起。

实际上,老年人的需求很简单——只要可以发表文章就可以了。

在老小孩网上,你可以看到一个普通老人写下的最具体的生活,关于养老、照护、治病......

前几天,家里墙上挂着的一只石英钟,就像得了陈旧伤的老年人的腰关节,碰着阴雨天就犯病,走走停停没个准。

这是一位65岁老人写下的。

尽管输的时候多,赢的时候少,我毕竟又开始了人的生活。想想自己真是挺奇怪,得了这么多种病还能活着?

写下这段的是一位81岁的老人,她经历过肝移植手术,患有21种疾病,每天要吃十几种药物。

如今,网站用户的平均年龄是71岁,大部分是上世纪四五十年代出生的老人。网站像是一个庞大的线上社区,老人之间的情感连结,一定程度上消解了他们被社会边缘的危机感。博客像是老人们安在社区里的家。

2007年,刚来到网站的范仁佐在博客里写,自己由于睡眠不好导致精神不佳。没想到,网站将这则帖子当作求助帖推送至博客首页。他陆陆续续地收到其他老人的关心,还有老人将治疗失眠的小秘方写给他。这让他找到了归属之感——后来这些年,他一共写了六千多篇博客文章。

在老小孩网,老人可能比年轻人更依赖网络。一名老人退休前是吉林大学的教授,退休后的主要生活是照顾瘫痪在床的丈夫,她几乎不看电视,但坚持每天登录网站发帖,她多次写到网站是她的精神寄托。

还有一位退休的中学校长,腰疾严重,走路困难,三年没有出门。后来,他突发严重口吃,说不出话,被送往医院急诊,诊断为大脑淤血。术后,他封闭在家,网站成为他和外界沟通仅剩的出口。

一位老太太跟着网站上的老人学习朗诵。她的丈夫欢喜捡垃圾,把屋子塞得满满当当,她连睡觉的地方都没有,只能挤在一个小床板上。通过朗诵,她认识了很多新的字。

维持网站生存的同样是一群老人志愿者。

负责网站博文推荐工作的,是一位84岁的老人,而美术编辑也82岁了。前者双耳失聪,被鉴定为三级残疾,还做过前列腺恶性肿瘤切除手术,后者从未在老人们的线下聚会中出现过,他住在上海郊区的长兴岛,平日还需要贴身照护患有阿尔兹海默症的妻子。还有一位负责线下沙龙的老人70岁,他的女儿患有癌症,疫情中,在他的车上过世,他和老伴成了失独老人。

关于他们全情投入志愿工作的动力,84岁的志愿者告诉我,“说明我这个人还不是废人,是吧?”

所以范仁佐更能理解一个虚拟的世界对老人们的意义。他们在这写下过往,追忆遗憾,写下的都是曾经活过,现在依然活着的证明。他曾去探望一位82岁的网友,那位老人曾经每天发一篇博客,但因病不能继续写作,在他的博客里,许多老人都留言祝福。去探望他的时候,范仁佐把留言的网友的名字抄录在纸条上带给了他,“我对他说,大家都希望你早点恢复健康,期望能够再次看到你的帖子。”

老友接过纸条,躺回床上,看了很久,复又缓缓转过身把这张纸条压在枕头底下。几天后,他的儿子短信告知他,老人已经病逝。

我常常是哭醒的

我是个蛮喜欢“留纪念”的人。有一束束用皮筋扣着的信件(装了一抽屉),有除了那“十年”以外的几十本日记,还有什么车票、飞机票、船票,戏票和说明书、景点门票和游览图,以及许多杂七杂八的小物件。我总觉得每一件都是历史,都是我生命的碎屑。要是没有这些,我的回忆又能附丽在什么之上呢?

在老小孩网上,82岁的郑守中是第一个同意我到家里拜访的老人,当时其他老人都拒绝了。一位老人告诉我,老人不愿意外人登门有很多原因,有的和小辈同住,卧室小不方便;有的摆设陈旧,不整齐、不雅观;有的屋里有其他老人怕打扰......老人们有自己的顾虑。

我们在他家附近的复兴公园碰面,那天他拄着手杖,笑眯眯地同我打招呼。他的头发白了大半,脸和脖子上的皮肤皱巴巴的,眼角耷拉下来,遮挡了半只眼睛。他的派头却是新式的,军绿色的短袖上印有两个卡通图案,接着他和老伴领我到一家咖啡馆吃甜点、喝咖啡。

郑守中

然后我们走向他家,他似乎怕我失望又提醒道:“我们家很破很小,你要做好准备。”他拄着拐杖,碰击地面时,发出一串“笃笃笃”清脆的响声。走到十字路口,他指给我看,那栋栽有桂花树的西式花园洋房就是他的家。

住处位于上海市中心的黄金地段,解放前是法租界。附近遍布着现代化的高楼,每当夜幕降临,玻璃钢的高楼就像火烧云的天空一样璀璨之极。路上,不时有跑车呼啸而过,酒吧街上摇摆着年轻人的身体,到处都洋溢着小资情调,仿佛昭示着这里是富人和年轻人的地盘。

“公园就是我家的后花园。”郑守中打趣说。

这栋洋房从他父母那一代开始住起,至今已有100年历史。但现在,他们一家人只有使用权,没有产权。也就是说,虽然他和家人户口在上海,却一直过着不稳定的租房生活。

和洋房古典气质的外形相比,里屋的景象几乎是两个世界。现在这栋洋房是群租的状态,里面住着72家房客,他们便是其中一家。我们扶着木梯而上,楼道光线昏暗,老旧的木板“咚咚”作响。二楼左手边就是他们家,房间面积只有二十多平米,属于上海人口中典型的“鸽子笼”。屋里住着四口人,郑守中和妻子,不肯找对象的30岁外孙女毛毛,以及郑守中78岁的妹妹,在她丈夫过世后,也挤了进来。

逼仄的生活空间形塑了他们的生活秩序。晚上,唯一的卧室里,毛毛把折叠床打开,摆放在郑守中夫妇的床边。天亮,折叠床收起,毛毛开始跳帕梅拉健身操。两位老人等毛毛锻炼结束,用完卫生间后去上班了,屋子腾挪出了空间,他们才起床洗漱。

尽管住房逼仄,但是打理得十分整洁。他的书桌上摆着几只扭扭棒制成的小狗,窗户上挂着一串燕子,这是他妻子特意为陪伴他而做的。他每天坐在这里,写博客日记、看电影、听评书。

这次乐购商场售出的海狮油,一壶便宜20元。这数字对于退休金不高的老人是很有吸引力的。能责怪他们趋之若鹜吗?他们拿了一辈子的低工资,退休金一直比“低保”高不了多少,好不容易长得快了点,那物价又远远蹦到了前面。他们只能掰着手指算了又算,恨不得把钱撕开来用。

郑守中《别拿老人穷开心》

网站上大部分老人写下的是自己生活半径里的故事,鲜少关切他人,但郑守中不一样。2007年上海发生了一起踩踏事故,大卖场里,因抢购廉价的食用油,众多顾客被挤倒踩伤。受伤者中,老人居多,有人多处骨折。

“我常看到老人们在马路上排队等商场开门的情况,我知道又在搞什么优惠活动了。我的心里总不是滋味。”郑守中说,那些被“穷开心”的老人,让他有一种感同身受的愤怒。

老人郑守中有着那一代人共同的人生轨迹:由于家庭成分问题,他的高中档案被下了判词:“该生不宜录取”。17岁,他和哥哥一起被下放到江西农村的农场劳动,弟弟和妹妹去了新疆建设兵团,一家人失散三十多年。他的弟弟回沪探亲途中因突发哮喘过世,时年33岁。而他在农场时不时被“批斗”,他不得不接受了自己的命运。在农场结了婚,生下两个女儿。

郑守中年轻时期

后三十年,他在温州柳市农村的一所初中教语文,直到2003年退休才回到上海。

郑守中在博客中写,现在做的最多的恶梦是:书教得好好的,突然被通知“下放”,“我常常是哭醒的”。

老人照护老人

照护是衰老生活中的重要命题,在老小孩网,很多老人需要照护更为衰老的父母。

65岁的戚勇军需要不离身地照顾母亲。他的母亲今年91岁,三年前患上了痴呆症,总把上海居住地楼下的桥当作浙江玉环县老家的桥,有一次母亲晚上十点偷偷走出家门,对邻居说她听见了自己母亲的呼唤。

母时而清醒时而糊涂,老爱幻想,常说有人来寻她,在叫她名字。我跟她说那是你的幻想,叫做白日做梦;我劝她不要七想八想,安静地休息一会儿。今后谁叫你的名字,你不要答应人家。

我拿手机拍的照片给她自己看,竟然她已不认识她自己了。早晚总要走这条不归路,只能听天由命了。

戚勇军《母亲的宝贝——一组有关母亲的日记》2024年6月3日

常年照护病人的艰辛之处,外人难以感同身受。一位老人告诉我,他和妻子为了照顾瘫痪在床的丈母娘,家中气氛压抑,而妻子陪在病床前,十年未曾下过楼,连对面的民房推掉,建成了一栋新医院,她也全然不知。

为了照顾母亲,戚勇军同样很少外出。我们刚见面的时候,他局促地笑着,右手摩挲着脖子,说话磕磕绊绊,他主动解释有社交恐惧症,唯一的爱好就是看书、种花和上老小孩网。他在屋门口狭小的过道里,种满花花草草。但这些爱好现在都要让步于照护母亲,而门口和阳台的花草缺少照顾,生出凋零的破败景象。

他庆幸有这么一个网站可以写点东西,“郁闷在心中啊,你写出来,长舒一口气对伐,舒服一点对吧,就这回事,也是为了自己。”

“白丁”是戚勇军的网名。他解释,“因为没文化呀,没文凭”。回看他的一生,很大程度上被时代改变了:他出生在1960年,正赶上三年自然灾害,求学时又正好碰上“文革”,运动结束的那一年,他中学毕业。当时,全国实行取消插队落户、恢复高考的政策,整个社会逐步恢复生机,但是他苦于那些年没有接受良好的文化教育,最后没有参加高考,进入职校读书,后来做的也是自己不喜欢的机械工作。于是,他37岁就早早地退休了。

人生还没开始认真过活,草草地结束了。他最遗憾的是一辈子没有做出什么事。“我没办法,我自己自身......遗憾的就是,这跟你说有点说大话了,就是没能为国家做出一件什么大事。”说完,他用手擦了擦眼睛。

他很少在博客中提及自己的生活,更多记录了母亲的病情。去年六七月,母亲的身体情况急转直下,吞咽困难,说话含糊不清,像牙牙学语的小孩般“哦哦”个不停。眼见着母亲的大脑越发糊涂,身体也越发虚弱了,他托亲戚取来了母亲的寿衣。

戚勇军和母亲

那段时间,母亲的记忆仿佛消失了,只记得她的父亲家暴童养媳母亲,拿烟斗敲母亲的头,父亲还把家里的钱拿去买鸦片,不给母亲做家用。童年所受的创伤在老年攫住了她。

为了转移母亲的注意力,不再陷进虚虚实实的回忆里,戚勇军把家里的电脑和电视一齐打开,节目声音轰响不停。

我到访那天,他的母亲的病情奇迹般稳定了。她坐在沙发上,望着我笑笑。午饭时分,戚勇军在厨房里忙活,她就在儿子的身侧帮衬。

危机中的托举

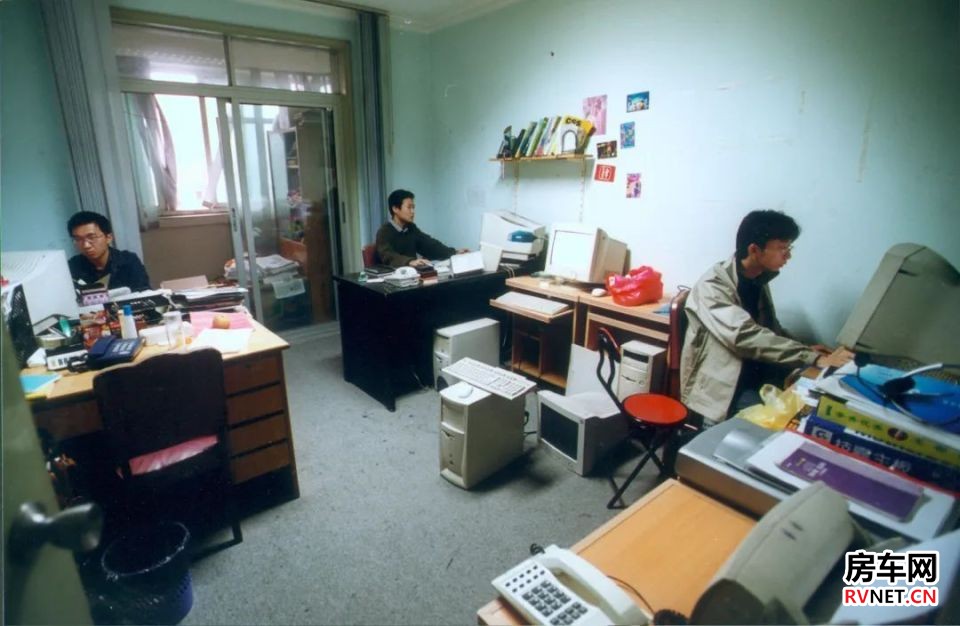

二十年间,同时期成长起来的互联网公司,赢得风投,成功上市,但老小孩网像老人一样,步子越发颤颤巍巍。互联网是年轻人的世界。网站只能申办成为民非企业,通过协助政府筹办与科技助老相关的活动争取到资金支持。

由于盈利模式不稳定,网站没有资金购买品牌服务器,只能自己采买零件、组装服务器。2007年6月,服务器崩溃,导致整个网站“瘫痪”了半个月,很多用户的文字资料彻底遗失了。

老小孩早期办公室

2022年初,网站经历二十多年来最严重的一次危机。网站资金链断裂,发不出工资,职工人数从原来的20人减至3人,按照网站工作人员的说法,“现在就像脑梗一样,躺在床上没死。”

志愿者,84岁的薛国林不忍心看到网站陷于这样的境地,他联系到其他老年志愿者,主动提议为网站捐款。消息很快扩散开来,还有老人制作了宣传图,呼吁网友捐款。

后来,我和薛国林见面,他句句不离危机。“皮没了,毛盖上面有什么用啊,对吧?老小孩没有了,我们到哪里去啊?”薛国林一时陷到了伤感的情绪里,沉默了好一会,接着又轻声嘟囔着说:“家都没有了。”

我以为自己听错了,小心求证:“网站相当于你们的家?”

“就是我们的家嘛。”他语气坚定,“一点也不夸张。”

那段时间,不少高龄老人行动不便,他们仍然特地乘车出门到网站线下办公点捐款。还有很多外地的老人捐款,如陕西、江西、广州等地。有一位老人得知消息,着急跑到银行,后来发现自己错将二维码当成了银行账号,回到家里发博客向网友求助才顺利捐款。

一名老人患有高血压、冠心病、耳石症等多种疾病,她的退休工资不高,老伴也过世了,只能自己卖房筹款治病。她租房独居,手头拮据。为了搭救网站,她还是捐出了500元。有位老人的丈夫重病住院,心脏装上了五个支架。还有一对老人身体都不好,两夫妻住在养老院,开销很大,他们还是咬牙捐款。

一名老人捐款之外,手写了一段文字发给网站工作人员:“老小孩曾帮助我学习智能手机,解决了我的出行、购物等要用手机的各种问题,在疫情封控期间方便了我网上购物,解封后也方便了我外出坐地铁公交扫码。”

老小孩网早已不单纯是一个网站,里面寄托着老人们生命中一些最宝贵的东西,这也是为什么他们会如此用力托举身处危机中的网站。

梁祥元和暮年的妻子邱兰娣是在老小孩网相识的,当时他69岁,邱兰娣60岁,两人都曾陷入爱人病逝的痛苦。邱兰娣从小患有小儿麻痹症,走路一瘸一拐。丈夫突发脑溢血病逝,她因伤心过度患上了抑郁症,是在老小孩网,大家关心她,帮助她消解了丧夫之痛。后来,她还试图在网站上帮助其他老人。

2013年,邱兰娣发消息给一位网站里的老人,一直未能收到对方的回复。三天后,老人们找有关部门撞开了老人的房门。此时,距离这名独居老人心肌梗塞病死家中已经过去三天。

邱兰娣也是独居老人,很清楚这种孤苦无依的感觉,于是她创建了“温馨港湾群组”。她的初心很朴素,就是在脆弱群体之间编织起一张社会之网,让彼此不再失联。

梁祥元将邱兰娣的行动都看在眼里,因此有了后来的故事——三年后,两人约在邱兰娣生日当天领证结婚。

命运偏偏捉弄人。两人结婚三年后,2020年3月,邱兰娣经医院诊断为肺癌晚期。两年后离世,终年70岁。

我和秋林(邱兰娣网名)在老小孩相逢相识相知相爱,可以说老小孩是我们的“红娘”,现在老小孩有困难,我们理当助一臂之力,在天堂的秋林也一定会同意我这样做的。

最后,一共有426名老人捐款,总计7万余元,金额有大有小,一些经济条件不好的老人把五元、十元也捐出来了。

有尊严地老去

我如果继续发文,并不缺乏题材,但是不得不与大家告别了。因为我的视力进一步退化了。发文可以用大号字,但是输入汉字后,屏幕上出现的词组看不清了。用十倍放大镜也无济于事。这是没有办法的事。

老小孩网是我目前与外界联系的主要通道。实在是没有办法才决定退出。

俞硕霖《告别老小孩》2022年4月20日

俞硕霖的博客停更在发完告别信的这一天。他在81岁开始上网写博客,将网名取作“八十一梦”。和范仁佐一样,他在2006年开始上网写博客,一直写到98岁。

他写下的文字就像在考古自己的一生:他1925年出生于上海,后来一生颠沛流离,鲜少有机会回到故乡。他在17岁考取复旦大学,1950年,当时中央贸易部干部学校在上海招生,因为是薪金制,为谋生活出路,他报名应试被录取后去了北京。1955年,他响应号召支援边疆建设,到内蒙古自治区呼伦贝尔海拉尔肉类联合加工厂工作。“文革”中,他被批斗,夺了权,赶出财务科,当过三年工人,独自在零下三四十度的室外负责粉碎骨粉。另一面,他的家被抄,住房被抢占,五口之家被赶到屋宇面积不足二十平米的陋室。这一切的艰苦之处,可想而知,但他都默默承受了。直到运动结束,他被平反。因工作需要,1979年他调任呼伦贝尔商业学校教务科长。1986年,他退休后,又被聘为呼伦贝尔盟财政局属下的会计师事务所所长,工作了五年。直到1991年,他真正退出工作岗位,不满一年又遭遇丧偶之痛,他成了独身老人。那年他67岁,本想回到上海度过余生,却因租房之难,不得已迁回了三门县二女儿家。

大家很久没有俞硕霖的消息了,直到告别信发出一年后——俞硕霖的女婿郭金祥在网站上发帖,告知大家,岳父已于2023年6月6日过世,享年99岁。

女婿郭金祥自己也是老人了。“我虚岁80,没几天就真的81了,但我没什么梦。”郭金祥和岳父的性格有很多不同,两人常常打嘴架。

他告诉我,生命最后的那些年,岳父每天坐在电脑前撰写博客,总有滔滔不绝的话要和网友说。在他的居室里,三面墙上都挂着时钟,他要做时间的主人。事实上,由于长期过度用眼和久坐,最后他的视力几乎为零,腰已空洞化。幸好,他又发现了愉悦生活的法子——每天喝一点便宜的甜葡萄酒,开始半两,后来一两,佐点小菜,如豆腐干,花生米,再吃正餐。这个习惯一直保持到他去世前入院。

俞硕霖刚写博客时用到的4倍放大镜

在老小孩网,我看到很多人都有这样的生活态度,他们像是要和衰老的身体叫板,夺回生活的主动权。一名老人今年78岁,因为出国旅游遇到了英语“拦路虎”,她报名了老年大学英语基础班。原本她26个字母都认不全,现在背包里都放着国际英语教材。

一名老人的父亲今年94岁了,他每天早起到家附近的公园晨练,引体向上时,能够用双手将自己托举而起。公交车上,他不喜欢别人为自己让位,晨练练就的臂力足以让他轻松拉住车上的手环。

从这层意义上讲,俞硕霖的写作也是他与衰老的抗争之举,但并不是所有人都能理解他。

郭金祥说,家里人都不看俞的博客,只有他看,原意是充当哨兵,监督岳父,一则不喜欢他口无遮栏地谈家庭往事,二则怕他政治水平有限说错话。但是,岳父坚持认为隐私外扬没什么要紧,特别是八十岁之后,“他什么都不在乎了,一吐为快”。

他理解,岳父渴望与人交流的心情——一生漂泊,俞硕霖到哪都成了异乡人。“其实,他融不进呼伦贝尔人,也不能完全融入上海人了,但他自己却浑然不知。”郭金祥感慨道,“他的精神永远是个漂泊者。”

俞硕霖自费印刷过五本博客文集。为了帮助他完成印刷文集的心愿,连外孙儿女都一起动员。2014年,第一本博客文集完工后,87岁的俞硕霖精力透支,昏睡了三天。

郭金祥不理解,他自己从不写任何东西,不准备留下任何文字资料,“也是看明白了人生。地球离开谁都能转,人很渺小。留下什么都没有用”。自从二十年前退休后,郭金祥不再参加社会活动,生活范围一点点缩小。特别是这些年,他胃不好做了手术,而老伴也就是俞的大女儿又患上了阿尔茨海默症,记忆力几近消失,离不开人照顾。为了不打扰老伴,他极少与人打电话,常年与世事隔离。

家里人都对俞硕霖的博客日记不感兴趣。郭金祥说,2019年,岳父第一次见到他的外孙,很高兴,特意送了一本博客文集,外孙礼节性收下。每次俞印刷了文集,都会寄四册给女儿,他留下一册,其余三册分给女儿,结果她们都不要,堆积几年后,他没办法都送到浴池的锅炉中烧掉了。

俞硕霖没有留下临终嘱托。郭金祥认为这符合俞硕霖的性格,“他是不会考虑的,因为他对自已存活还充满信心。”

岳父去世之后,郭金祥心想网友们一定想知道岳父的消息,但他忘记了自己用来“监视”岳父的老小孩网账号。他只能尝试网上搜索,偶然注意到另一个网站中老人怀念“八十一梦”。借此,他终于在老小孩网上公布了岳父的死讯。

这就是俞硕霖的故事了,一个八十一岁仍然心中有梦,对未竟的人生始终抱有热情的老人。(来源:腾讯新闻)