马斯克称5年后手机彻底消失,大量职业被AI代替,仅两类工作能活

设备形态悄变,交互方式革新

埃隆·马斯克在2025年的乔·罗根播客里,他直截了当地说,传统智能手机再过五六年就该退休了。不是慢慢淡出,而是彻底退出舞台。想想看,现在手机里塞满了操作系统和一堆APP,每天刷来刷去,点东点西的日子,到时候全都没了。取而代之的,是个简化到极致的显示面板,就那么点像素和扬声器,剩下的全靠AI在后台撑腰。

马斯克的判断基于自家企业的实打实进展。像xAI的Grok模型,已经能处理多模态数据,不光懂文字,还能搞定图像和语音,避免那些政治正确的弯弯绕绕,直奔真相去。

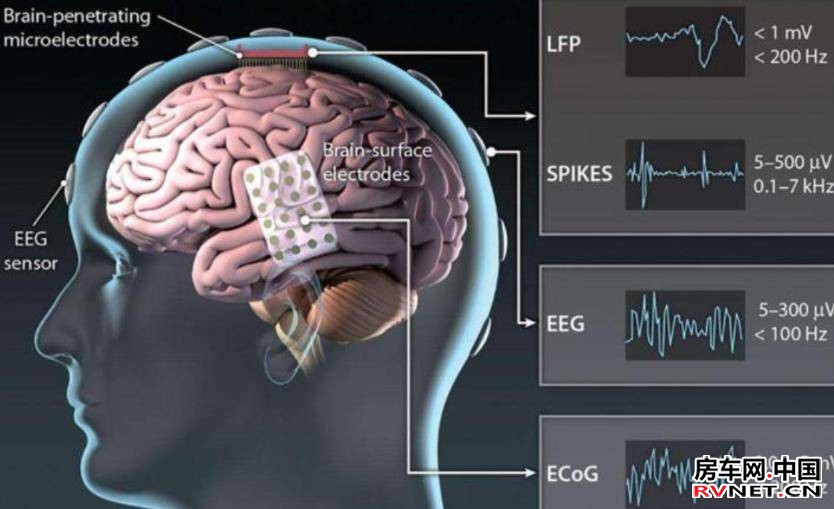

Neuralink的脑机接口,也在稳步推进,2024年头一年就给首位患者植入了芯片,到2025年8月,那患者已经能用意念玩国际象棋了。英国那边,10月27日第二个患者手术顺利,术后几小时就操作电脑鼠标。这样的技术一落地,手机就成鸡肋了——谁还用手戳屏幕啊,直接脑子里想,设备就响应。

再看苹果那边,前首席设计师乔尼·艾夫搞的那个口袋大小原型机,正好卡在手机和电脑中间,2025年春季就推出来了。边缘计算技术也跟上节奏,本地AI和云端算力无缝对接,能耗低,响应快。

马斯克的意思是,未来设备不再是内容的仓库,而是AI推理的边缘节点。你要导航,它自动拉起三维地图,实时路况一目了然;想看视频,AI根据你的喜好生成专属剪辑,不用搜不用点,全是预判好的服务。这套逻辑听着科幻,其实根基稳当,OpenAI的合作项目已经在填补空白,测试数据显示,延迟控制在毫秒级。

当然,这变革不是一夜之间。传统互联网时代,我们是内容的消费者,偶尔客串创作者;现在AI上位,它成了主力军。定制电影场景、虚拟会议助手、个性化学习计划,全都能实时吐出来,还能根据情绪微调风格。

马斯克强调,这不光省事,还高效得多。想想中国市场,华为和小米这些厂商,早就在推AI手机,鸿蒙系统里集成的大模型,已经能语音交互生成报告。全球趋势下,中国企业响应快,供应链优势明显,未来设备迭代肯定领风骚。

岗位潮涌更迭,技能链条重组

马斯克的预言不光停在设备上,职业版图的重塑,才是真刀真枪的冲击。他直言,AI会蚕食掉海量岗位,尤其是那些重复性强的桌面工作。邮件处理、电话客服,这些活现在渗透率高得吓人,AI回复系统已经是企业标配,效率是人工好几倍,错误率还低。未来三五年内,这类岗位缩水到原来的十分之一,只留点异常处理的余地。

让人意外的是,连编程和内容创作这种脑力活,也进了解雇清单。马斯克算得准,现在用自然语言描述需求,AI就能吐出代码,调用工具链直接部署。

软件开发范式变了,用户不用敲一行代码,就能搞定系统。内容那边,AI生成文章、脚本、设计图,模仿风格游刃有余。数据显示,商业软件八成靠AI辅助,内容平台合成作品占比直线上升。这趋势铁板钉钉,回不了头。

驾驶和物流行业,变化更接地气。特斯拉的FSD全自动驾驶,视觉算法和神经网络建起四维向量空间,能预判路况,应对突发。

货车司机、网约车手,这些岗位会逐步减少,但不是一刀切,而是随技术落地转型。物流分拣、配送环节,AI机器人接管,形成无人运输加智能仓储的模式。新岗位冒头,比如车队调度员、车辆维护技师,这些需要人类把关的环节,还得靠人。

马斯克点明,AI取代不是简单机器换人。以编程为例,重复编码被AI包圆,但需求分析、架构设计这些要创造力和战略眼光的,还得人类上。内容创作也一样,基础文稿AI行,深度观点、情感共鸣、文化内涵,全靠人类独门经验。

中国软件业发达,阿里云和腾讯的AI工具,已经帮开发者省时省力,岗位调整中,工程师转向高阶设计,薪资不降反升。富士康这样的制造巨头,早用AI机器人提效,生产线上组装精度高,缺陷率低,这不光省人力,还稳质量。

不过,物理劳动暂时喘口气。马斯克用第一性原理拆解:移动比特容易,移动原子难。数字工作处理信息,物理工作改物质形态,涉及温度、湿度、材料特性,AI短期内跟不上。

焊接、管道维修、电工、烹饪,这些活儿依赖感官和实践,环境不标准,机器人适应慢。中国建筑和餐饮业庞大,电工爬梯子查线路,厨师凭手感调火候,这些技能短期内稳固,就业缓冲期长。

但马斯克也提醒,别高兴太早。物理岗位存续久,不等于永存。特斯拉Optimus人形机器人,正加速这进程。V3版40个关节,手部22自由度,能捏鸡蛋、拧瓶盖,摄像头自学技能,在电池厂分类搬运,精度99.7%。成本降到2万美元,续航8小时,2-3年回本,大规模量产在即。

中国市场潜力大,Optimus类似机器人已在工厂试点,效率提升73%,这对制造业是福音,工人转岗监督,技能升级空间大。

总之,这波职业浪潮,考验适应力。AI不是敌人,是工具。那些能驾驭AI的岗位,会更值钱。中国职业教育体系灵活,技校和大学课程已加AI模块,年轻人学得快,转型顺溜。马斯克的视野广,但落地还得看全球协作,中国贡献供应链和应用场景,缺一不可。

时代脉络交织,机遇格局重构

展望后续,马斯克的蓝图指向全面转型。Optimus量产后,物理劳动逐步让位,焊接组装全机器人上,人类负责训练维护和场景设计。富士康黑灯工厂模式,已证明效率飙升,缺陷率腰斩,这在中国东部沿海,复制推广快。全球看,AI机器人成本曲线陡降,企业采购热,仓库堆满部件,生产线嗡嗡转。

马斯克预见,AI和机器人取代所有工作后,社会转向“普遍高收入”模式。不是失业潮,而是工作可选,人类专注创新和监督。数字岗位先走,物理后跟,但最终全覆盖。

Starship运力升级,能年送100GW到轨道,月球基地产太阳能AI卫星,100TW规模可期。这不光是技术堆砌,是经济重塑。AI需要机器人落地经济,中国机器人产业全球第一,出口量大,Optimus合作潜力足。

逻辑上,这变革分层推进。短期,重复岗位减,技能岗升;中期,物理缓冲耗尽,新职如AI伦理师、机器人协调员冒头;长期,人类劳动成选择,基本收入保障生活。中国“双碳”目标下,AI优化能源,卫星遮阳防暖化,这些想法接地气,技术路径清晰。马斯克的xAI追求真相,避免偏见,中国AI治理强调可信,国际合作空间广。

这提醒我们,科技双刃剑,用得好是解放,用不好是阵痛。教育得跟上,终身学习成常态。中国在线平台如慕课,覆盖亿级用户,AI时代人人上手快。马斯克没提,但全球不均等是痛点,中国乡村振兴用AI助农,缩小差距稳。机遇格局下,工作从生存工具变自我实现,中国劳动力红利转质量红利,AI加持下,创新引擎转得猛。

接地气说,你我普通人,别慌。手机没了,脑机来;岗位变了,技能升。马斯克的预言大胆,但根在现实,中国企业如比亚迪用AI优化电池线,工人月薪稳升。

未来不是零和游戏,是共赢局。两类工作——数字创造和物理操作——短期能活,长期全融AI,但人类总有不可替的核心:直觉和人文。适应了,就赢了;墨守成规,就出局。时代在变,关键看怎么接招。